今、最も優秀な情報収集ツールが 「雑誌」な理由

あなたは、世の中に溢れかえる膨大なニュースの中から、自分に必要な情報をどのように取捨選択していますか?

毎日毎日、見るべきニュースがあまりにも多く、追いかけるだけで精一杯という方も少なくないでしょう。SmartNewsやNewsPicksなど「キュレーションメディア」と呼ばれる、ジャンルや個人の趣向に合わせて配信情報がカスタマイズできるサービスもありますが、それでも、追いきれずに息切れしてしまいます。

「今の若者は、SNSで情報収集している」とは、ここ数年よく目にするお話です。一方で、ネット上に氾濫する情報の不確かさへの危惧は、年を追うごとに深刻になっています。偽情報に溢れていることを前提とした時代を指す「ポスト・トゥルース」という言葉は、ドナルド・トランプが当選したアメリカ大統領選挙の行われた2016年に広がった言葉ですが、生成AIの普及によるハルシネーション(AIが誤って事実と異なる回答をしてしまうこと)、ディープフェイク画像・映像・音声が溢れかえる時代に、わたしたちが嘘に騙されないようにするためには、「すぐ判断すること」を避けなければなりません。

「人間ならば誰にでも、全てが見えるわけではない。多くの人は、自分が見たいと欲する現実しか見ていない」

とはユリウス・カエサルの言葉(和訳は塩野七生著「ローマ人の物語」からの引用)ですが、ネットの情報は簡単に取捨選択ができるため、日々忙しい中で情報に触れる多くのユーザーはついつい「自分が見たいと欲する現実」、しかも短くわかりやすいものに偏ってしまいます。すると、インパクトの強い言葉や写真、映像をみてすぐに「良い・悪い」「好き・嫌い」などを判断してしまうことになるのです。

つまり、判断を保留して、時間をかけて考えたり調べたりすることが「嘘に騙されやすい状態」を回避する方法だと思うのです。

しかし、時間をかけて考えたり調べたりすることは簡単ではありません。

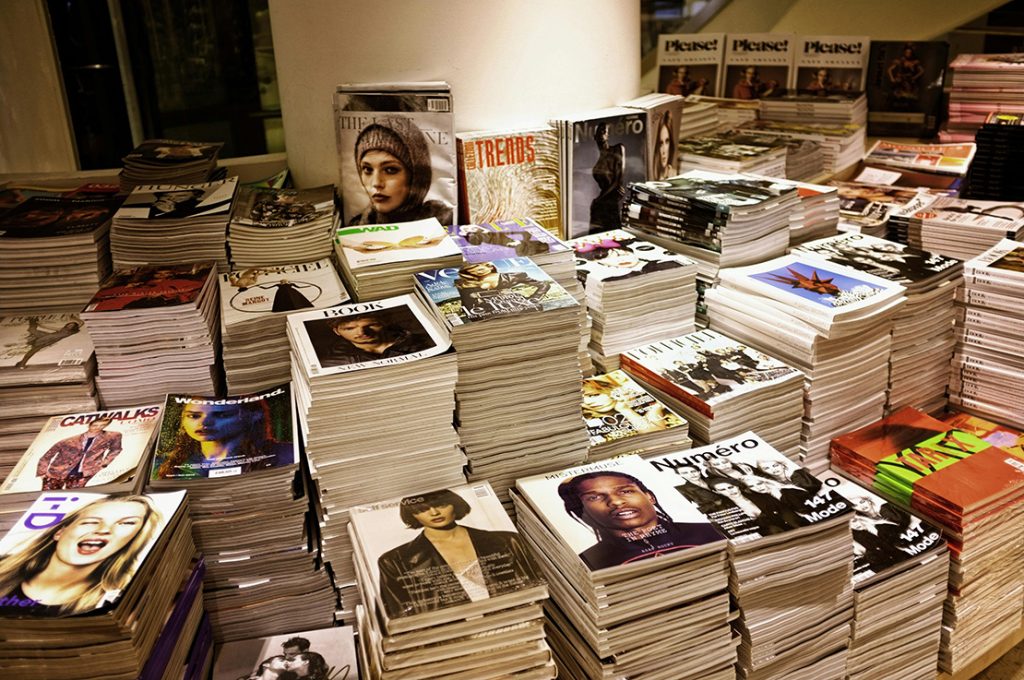

ここで役に立つのが、実は「雑誌」なのです。

雑誌の記事は、「時間をかけて考えたり調べたりすること」を肩代わりしてくれる上に、リアルタイムでない分、ネットの情報よりも時間を置いてから読むことになるので、「すぐ判断すること」を回避できます。ネット上から玉石混交で濁流のように情報が押し寄せた数週間後、プロの記者やライター、専門家たちが集って構成された雑誌の特集記事を読むことで、「自分が見たいと欲する現実」ではない、客観的な視点から冷静に判断することができるのです。キュレーションメディアのような、アルゴリズムやネット上の情報だけで構築されたものとは、全く別物と言えるでしょう。

ネットの隆盛に押され、影が薄くなってしまった雑誌ですが、長年にわたって培われてきた取材と編集の技術の高さは侮れません。「マスメディアは信用できない」などと言われることがありますが、わたしは、フェイクニュースや陰謀論にまみれたソーシャルメディアと比べれば、はるかに信用に足るメディアだと確信します。

無限に流れるSNSのタイムラインや膨大な情報が溢れているニュースサイトの閲覧に疲れたら、近くの書店に行って、雑誌を手に取ってみてください。あなたが気になった情報について、じっくり丁寧に解説してくれている記事があるかもしれません。